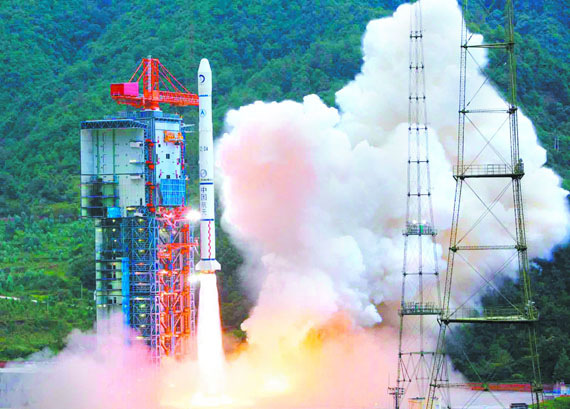

西昌衛星發射中心(XSLC)又稱“西昌衛星城”,始建于1970年,隸屬于中國人民解放軍總裝備部,它是以主要承擔地球同步軌道衛星的發射任務的航天發射基地,擔負通信、廣播、氣象衛星等試驗發射和應用發射任務。西昌衛星發射中心是中國目前對外開放中規模最大、設備技術最先進、承攬外星發射任務最多、具備發射多型號衛星能力的新型航天器發射場。發射中心擁有測試發射、指揮控制、跟蹤測量、通信、氣象、技術勤務保障等系統。發射場區的兩個發射工位及技術測試中心、指揮控制中心等配套設施,能擔負和完成多種型號的國內外衛星發射服務。在中國目前的三大衛星發射中心中,功能比較齊全,設備比較完善,既能發射采用低溫推進劑的“長征三號”系列運載火箭,又能發射運載能力較大的捆綁火箭。

組成及任務

西昌衛星發射中心由總部、發射場(技術區和兩個發射工位)、通信總站、指揮控制中心和三個跟蹤測量站,以及其它一些相關的生活保障(醫院、賓館等)單位組成。主要擔負廣播、通信和氣象等地球同步軌道(GTO)衛星發射的組織指揮、測試發射、主動段測量、安全控制、數據處理、信息傳遞、氣象保障、殘骸回收、試驗技術研究等任務。

地理位置

西昌衛星發射中心位于四川省境內,中心總部設在四川省西昌市西北約60公里處的秀山麗水間,衛星發射場位于西昌市西北65公里處的大涼山峽谷腹地。衛星發射測試、指揮控制、跟蹤測量、通信、氣象、勤務保障六大系統的相應場區,都分散在峽谷之中的不同區域。該地區屬亞熱帶氣候,全年平均氣溫為 16℃,全年地面風力柔和適度。這里每年10月至次年5月是最佳發射季節。自古人們在西昌能經常觀賞到分外明亮皎潔的地球衛星--月亮,歷來傳為佳話,故西昌以“月城”的美稱聞名海內。而今,又以發射人造地球衛星,服務于人類而聲震環宇。她除了擁有“月城”、“小春城”、“攀西聚寶盆”和“黃金地帶”等富有大自然美好情調的名字外,又增添了充滿現代科學技術魅力的名稱:“中國航天城”、“東方休斯敦”等。

據航天專家介紹,這里具有“天然發射場”的優越條件:一是緯度低(北緯28.2度),海拔高(1500米),發射傾角好,地空距離短,緯度越低,離赤道越近,這既可充分利用地球自轉的離心力,又可縮短地面到衛星軌道的距離,從而增加火箭的有效負荷。

二是峽谷地形好,地質結構堅實,有利于發射場的總體布局,對地面發射設施、技術設備及跟蹤測量,通訊的布網有利,能滿足多個發射場的建設。

三是晴好天氣,“發射窗口”好。年平均氣溫18℃,是全國氣候變化最小的地區之一,日照多達320天,幾乎沒有霧天,試驗周期和允許發射的時間較多。

總之西昌的緯度低、海拔高、云霧少,無污染,空氣透明度高。因此,一座現代化高科技的衛星發射中心,就高高矗立在西昌北部的大山里,這里也是我國目前唯一發射地球同步衛星的航天基地。

發射歷史

為我國航天史上寫下了三個第一。第一,是在1984年6月8號成功發射我國第一顆地球同步軌道衛星;第二,是在1986年的2月1號,成功發射我國第一顆通信廣播衛星,東方紅二號,東方紅二號的發射成功,結束了我國租用外國衛星看電視的歷史,我們現在看的電視節目和天氣預報都是我們自己的衛星傳送的;這些衛星都是用老三號發射功位,讓他們從這里發射升空的。第三,1990年成功發射我國承攬的商務衛星,亞洲一號,亞洲一號是美國休斯敦制造的,可以說它在當時被稱作“災星”,它轉到五個國家都沒發射成功,后來用航天飛機抓回來,于1990年的4月7日又從老三號發射塔將它成功從這里發射出去。所以說它是一個功勛塔。現在是功成身退。

西昌衛星發射中心始建于1970年,于1982 年交付使用,自1984年1月發射我國第一顆通信衛星以來,已發射國內外衛星28次。1985年10月,XSLC正式對外開放,承攬外星發射業務,接待了來自50多個國家和地區的技術交流、考察團體。先進可靠的設施和條件,為外星的發射提供了安全優質的服務。1984年以來,西昌衛星發射中心先后發射了 17個顆國內外通訊衛星,這表明我國已是世界上幾個重要的掌握商業發射能力與技術的國家之一,在世界航天城領域占有一席之地。隨著西昌航天城建設的加速和西昌內陸開放城市的崛起及西昌青山機場國家一類航空口岸的設立,西昌衛星發射中心給許多參觀者留下了美好的印象與回憶。

自1984年成功發射第一顆試驗通訊衛星以來,截至2003年底,已先后成功組織了34次國內外衛星發射。1986年,西昌衛星發射場正式對外開放。發射中心于1983年建成,1984年以來發射過中國第一顆試驗通信衛星、實用通信廣播衛星及實用通信衛星,1990年又將美國制造的“亞洲1號” 通信衛星送入地球同步轉移軌道。2004年4月,“試驗衛星一號”和“納星一號” 在西昌衛星發射中心順利升空,是這個中心首次發射太陽同步軌道衛星,標志著這個中心的航天發射能力有了進一步提高,可以進行多射向、多軌道衛星的發射。截至2004年4月,中心擁有兩個自成系統的發射工位,可以發射不同類型的長征運載火箭,既能將大噸位的衛星送入同步轉移軌道,也能將小衛星送入太陽同步軌道。

2007年10月24日18時05分04秒(UTC+8時),我國的首顆繞月人造衛星——嫦娥一號在西昌衛星發射中心升空,整個“奔月”過程大概需要10---12天。預計衛星的總重量為2350千克左右,壽命大于1年。該衛星的主要探測目標是:獲取月球表面的三維立體影像(預計于11月下旬發回第一張月球表面的三維立體影像);分析月球表面14種有用元素(K, Th, U, O, Si, Mg, Al, Ca, Fe, Na, Mn, Cr, Gd)的含量和物質類型的分布特點;探測月壤厚度和地球至月亮的空間環境。